En las últimas cinco décadas, hemos asistido a un vuelco brutal en todo lo relativo a la construcción naval. Un cambio tectónico motivado por una parte, por el auge de distintas naciones asiáticas que han multiplicado sus capacidades de construcción naval, aplicando en algunos casos fuertes subsidios a su industria para conseguirlo. Por la otra, debido al abandono relativo del sector en Occidente, tanto en su vertiente civil como, cada vez más, militar, fruto de errores de concepción, cuando no de motivaciones ideológicas. Mediada la tercera década del siglo XXI, y aunque todavía las competencias del personal y el número de instalaciones tanto en Europa como en los Estados Unidos son importantes, es inevitable hablar de declive relativo. También, pensar, a la luz de los cambios en la guerra constatados en los últimos años, que es la hora de tomar medidas drásticas para revertir la situación. Al fin y al cabo, si hay algo que no ha cambiado es lo sentenciado hace más de cuatrocientos años por el escritor y marino inglés Sir Walter Raleigh: «Quien controla el mar controla el comercio; quien controla el comercio mundial controla la riqueza del mundo y, por lo tanto, el mundo en sí».

Índice

- Introducción

- Acerca del poder naval

- Inversión en defensa y capacidad de construcción naval

- La última cena…

- Y ¿la cena de los idiotas?

- Ciclos de innovación y oportunidades futuras

- El mañana no está escrito

- Conclusiones

Introducción

Hace unas semanas el mayor Jeffrey L. Seavy, antiguo integrante del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, escribía en las páginas del United States Naval Institute (USNI), un breve artículo titulado «The United States Must Improve Its Shipbuilding Capacity» en el que denunciaba cómo su país había renunciado a buena parte de sus capacidades de construcción naval, aportando de paso algunas cifras significativas. Por ejemplo, en relación precisamente con dichas capacidades, afirmaba que «China tiene el 46,59 por ciento del mercado mundial y es el mayor constructor, seguida por Corea del Sur con un 29,24 por ciento y Japón en tercer lugar con un 17,25 por ciento. Estados Unidos tiene una capacidad relativamente insignificante: 0,13 por ciento».

Algo parecido, aunque entraremos en en ello más adelante, sería aplicable a los Estados miembros de la Unión Europea o al Reino Unido. De hecho, hace apenas unos días y de la mano del capitán de fragata Augusto Conte de los Ríos, en estas mismas páginas se ha publicado un análisis de la nueva Estrategia Marítima Española, en el que se ofrecían también cifras interesantes relativas a la evolución del sector, no solo en nuestro país. Es más, un servidor tuvo la oportunidad, hace unos meses, de publicar también un capítulo en una obra colectiva sobre seguridad marítima coordinada por el profesor Fernando Ibáñez, en el que se hacía un repaso a cómo la construcción naval ha cambio en España en las últimas décadas, radiografiando la situación actual y los problemas que hemos -queramos o no-, de afrontar.

Volviendo sobre el artículo del mayor Seavy, y como sin duda el lector habrá deducido, las cifras hablan de la construcción naval en su conjunto, no de la construcción naval militar. En este caso, aunque el cuanto a números son menores que hace unas décadas, los Estados Unidos siguen manteniendo un núcleo de capacidades único, por tipología, características y componente tecnológico de los buques que pueden construir. De hecho, solo los Estados Unidos están, por el momento, en situación de producir submarinos como los clase Virginia o portaaviones como los Gerald R. Ford o de instalar los complejos sistemas de detección o de mando y control que integran. Sin embargo, lo importante son las tendencias, es decir, las imágenes dinámicas, y no tanto la «fotografía» de un momento dado.

No es un tema ni mucho menos nuevo para nosotros. Iniciamos nuestra andadura como revista tocando precisamente el tema de la debacle del arma submarina en el Viejo Continente de la mano de Alejandro A. Vilches Alarcón. Un artículo que explicaba cómo los miembros europeos de la OTAN habían ido dejando de lado la construcción de submarinos, encontrándose sin reemplazo para algunas de las clases en servicio y, también, sin los medios necesarios para diseñar y construir nuevos buques en un plazo aceptable. Una historia que debería resultarnos familiar a los españoles, toda vez que buena parte de los problemas del programa S-80, como un servidor explicó en «El programa S-80: Dos décadas luchando por mantenerse a flote» fueron consecuencia de descuidar el sector naval en un momento clave.

Posteriormente, hemos hablado de programas navales como el británico o el francés, que hemos tocado en diversos artículos: dos casos «de manual», en los que se dejaba entrever claramente cómo dos potencias que habían tenido aspiraciones y presencia global, eran totalmente incapaces de alinear medios, modos y fines, acumulando numerosos problemas, buena parte de ellos provocando efectos negativos sobre sus capacidades navales y, con ello, afectando a su capacidad de influencia. Problemas, además, relacionados no tanto con el tamaño de sus economías -ahí está el caso de Corea del Sur para desmentirlo- sino con el progresivo declive de la inversión en defensa y, derivada de este, de la incapacidad de construir y mantener un número aceptable de unidades en un tiempo en el que los buques de guerra son tan complejos y costosos de operar y adquirir, que disponer de un número adecuado de ellos ha quedado reservado a un puñado de grandes potencias.

Todo al mismo tiempo que la Armada del Ejército Popular de Liberación de China (PLAN por sus siglas en inglés) ha venido subiendo enteros a un ritmo endiablado, lanzando uno de los programas de construcción naval más ambiciosos de la Historia. De hecho, aunque nos hemos mostrado escépticos sobre sus capacidades reales en distintas ocasiones, no son pocos los que creen que de no mediar un cambio drástico, la PLAN superará a la US Navy durante la próxima década. Rusia, por su parte, aunque ha demostrado un bajísimo rendimiento en lo concerniente a su Marina de guerra durante la guerra de Ucrania, está también inmersa en un intento de redoblar su papel en este dominio, aunque con ciertas particularidades: su apuesta gira en torno a los submarinos, confiando la guerra de superficie a buques de pequeña entidad, formando lo que se conoce como una «flota mosquito».

Todo al tiempo que países como India y, especialmente, Japón y Corea del Sur, no solo mantenían e incluso aumentaban el número de astilleros en servicio, sumando en cualquier caso nuevos medios y capacidades a los mismos, sino que invertían sumas crecientes en construir marinas de guerra de primerísimo nivel. Es más, dada la amenaza que para ellos supone la PLAN, este esfuerzo no ha hecho más que comenzar, algo a lo que debemos sumar el acometido por naciones más pequeñas como Taiwán, pero que también está dando sus frutos, sin ir más lejos con la puesta a flota de su primer submarino, hace escasas semanas.

Acerca del poder naval

De forma instintiva, cuando hablamos del poder naval, solemos identificarlo con el número de buques de guerra a disposición de una nación. La cuestión es, sin embargo, bastante más compleja y, desde luego, el término excede con creces lo puramente militar. Desde el almirante norteamericano Alfred Thayer Mahan a, prácticamente un siglo después, el soviético Sergui Geórgievich Gorshkov, han sido muchos los teóricos que han tocado el tema, llegando en todos casos a la conclusión de que el poder naval va mucho más allá de la cifra -o incluso de la tipología, pues no es lo mismo disponer de veinte fragatas modernas, que de veinte lanchas lanzamisiles anticuadas- de los buques alistados.

En algunos casos, como en el primero, se hacía referencia a la necesidad de contar con un próspero comercio exterior -y con ello con una potente flota mercante- y de bases navales, así como con un número adecuado de astilleros-. Todo de forma que, llegado el caso, la marina de guerra pudiese abastecerse de “gentes de mar” procedentes de la mercante y la pesquera y contase, además, con todos los medios para sostener a la flota de guerra. El segundo, por su parte, ofrecía una visión holística del poder naval, en la que tenían cabida además de los elementos anteriores también la flota pesquera y los medios científicos, pues el conocimiento del propio mar era un elemento importante a juicio de Gorshkov.

Lo que hacían, en última instancia, era propugnar algo que resumiera el almirante galo Pierre Lacoste al hablar de las relaciones entre la política y la estrategia navales, afirmando que “Los reyes franceses hacían plantar bosques para poder construir una flota”. También cuando citaba una frase pronunciada por el primer ministro decimonónico Adolphe Thiers, quien sentenciara en su día “quien dice marina dice tiempo, perseverancia y voluntad”. Todo lo anterior esconde una advertencia: un Estado, sea el que sea, a pesar de contar con una marina de guerra poderosa e, incluso, con una industria naval fuerte y capaz, podrá encontrarse en una situación precaria en el futuro, siempre las demás bases del poder naval se descuiden.

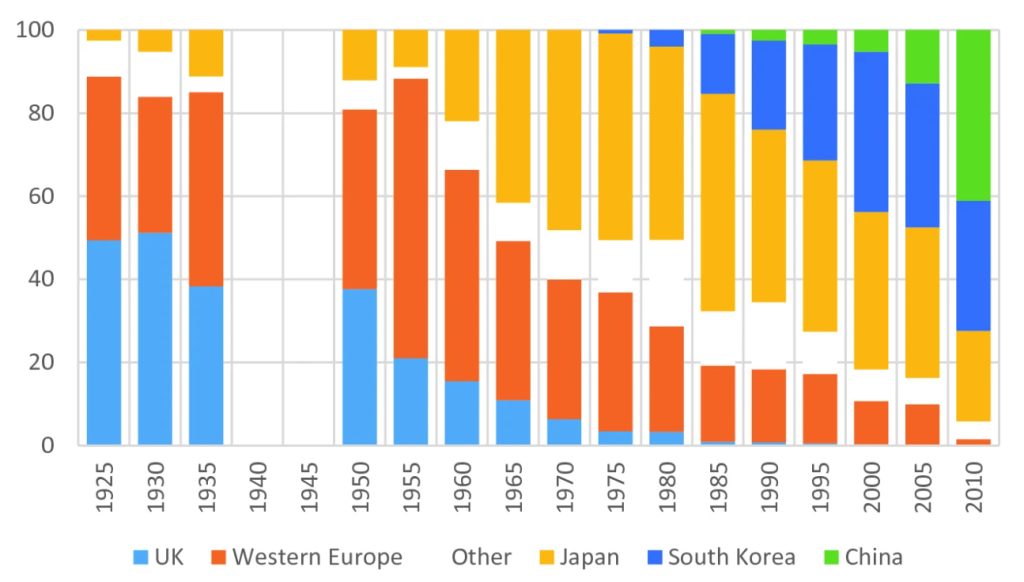

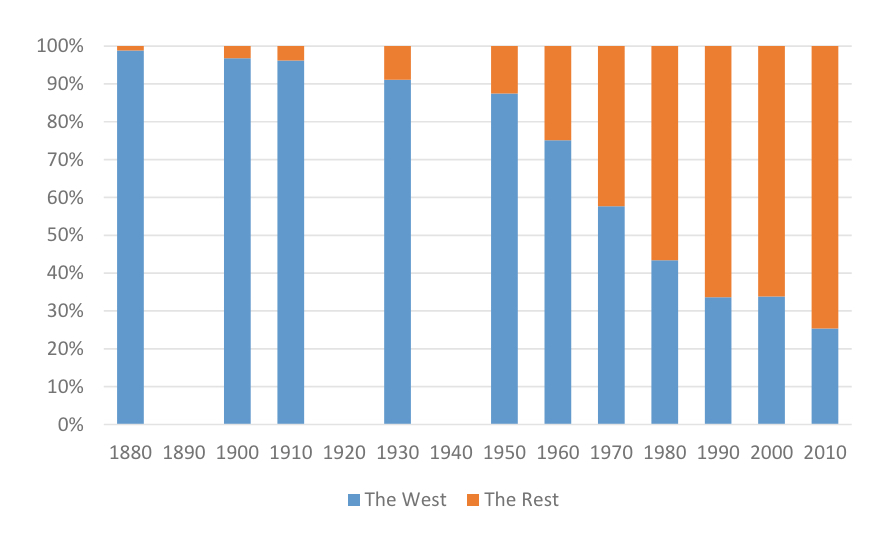

Por el contrario, en Occidente y especialmente en la segunda mitad del S.XX, las preocupaciones han sido otras. De hecho, el proceso de decadencia relativo comenzó mucho antes de la caída de los presupuestos de defensa, puesto que la construcción naval civil comenzó a trasladarse a Asia de forma creciente desde los años 50 y 60, hasta llegar a una situación en la actualidad en la que hay astilleros, como los situados en la isla de Changxing que botan al año, en total, más tonelaje que toda la industria naval de los Estados Unidos junta.

Entre las explicaciones, cabe citar una confluencia de factores, destacando tanto la miopía propia de sistemas democráticos que se mueven en ciclos de cuatro o cinco años, como la búsqueda del beneficio a corto plazo por parte de muchas compañías que no han dudado en externalizar bien la producción, bien las adquisiciones, derivándolas hacia países con la mano de obra más barata. De esta forma, en el plazo de unas pocas décadas buena parte del know-how y, desde luego, la inmensa mayoría de la capacidad de producción naval, han basculado desde Occidente al resto del mundo, con especial participación de Extremo Oriente, en tanto los astilleros más pujantes están en China, Japón y Corea del Sur.

Como resulta lógico pensar, a medida que estos países han logrado hacerse con una parte cada vez mayor del mercado de la construcción naval, han logrado también desarrollar una serie de capacidades no solo en cuanto a fabricación, sino también en cuanto a investigación y desarrollo, disponibilidad de personal con una importante formación, herramientas de software de diseño y demás, a años luz ahora mismo de las europeas. Lo que es más significativo: han sido capaces de hacer crecer la productividad al ritmo que avanzaban, logrando así mantener unos costes competitivos a pesar del aumento lógico de los salarios, según iban necesitando personal más y más especializado, incluso en el caso de China. Como consecuencia, si bien algunos de sus productos puedan no ser ya la opción más barata, sí son la mejor elección para los potenciales clientes, al menos si se toman en consideración parámetros como la calidad, el apoyo al ciclo de vida, la capacidad de entregar en plazos de tiempo cortísimos, etc.

Por supuesto, a medida que estas potencias han ido ganando cuota, han fortalecido de forma proporcional su industria militar naval y, de hecho, también sus armadas. Además siguiendo un proceder lógico que les ha llevado, en casos como el de China y a pesar de los hándicaps geográficos que limitan su expansión naval, a proyectarse cada vez más hacia destinos como el Índico. Todo al tiempo que disponen poco a poco los medios para ir más allá -no solo militares- en un esfuerzo dirigido por el Gobierno en el que el control de distintos puertos y la diplomacia «de obra pública» (que casi nunca arroja un resultado positivo para el receptor, todo sea dicho) allanan el camino. En cualquier caso, lo relevante aquí es que, en cierto modo -aunque no es un proceso irreversible, como veremos- y siguiendo las tesis de Mahan o de Gorshkov, resulta inevitable que el dominio de la industria naval civil, del tráfico marítimo y de puertos a lo largo y ancho del Mundo termine trasladándose también en buena medida al mundo militar; de ahí la preocupación estadounidense y europea. No en vano, por ejemplo a nivel de los Veintisiete, entre 1999 y 2018, las marinas de la UE perdieron más del 30% de sus fragatas y destructores y más del 20% de sus submarinos, mientras al mismo tiempo marinas como la PLAN china vivían un auge sin parangón.

Inversión en defensa y capacidad de construcción naval

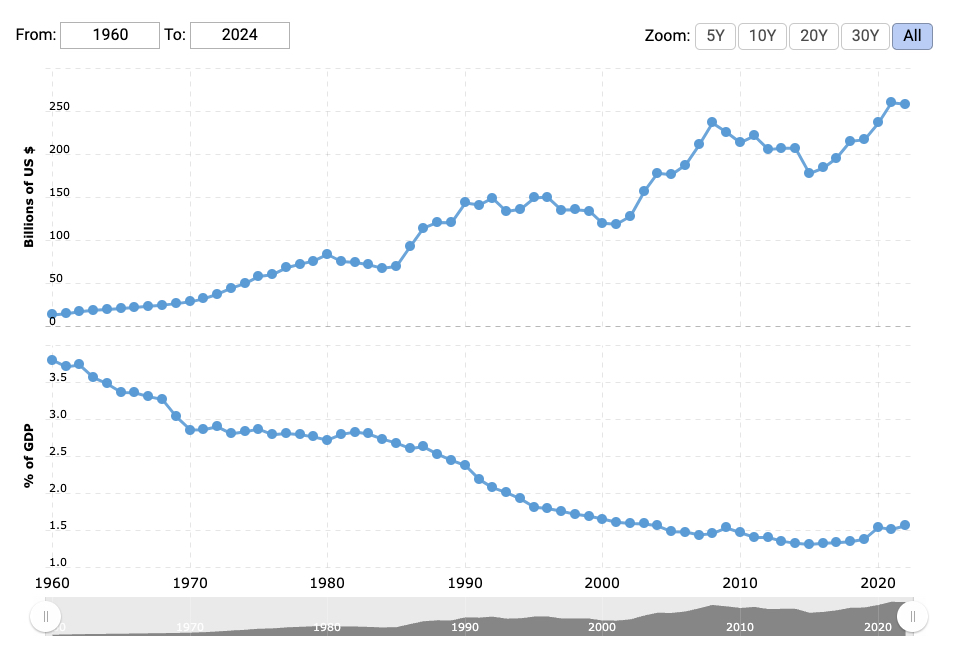

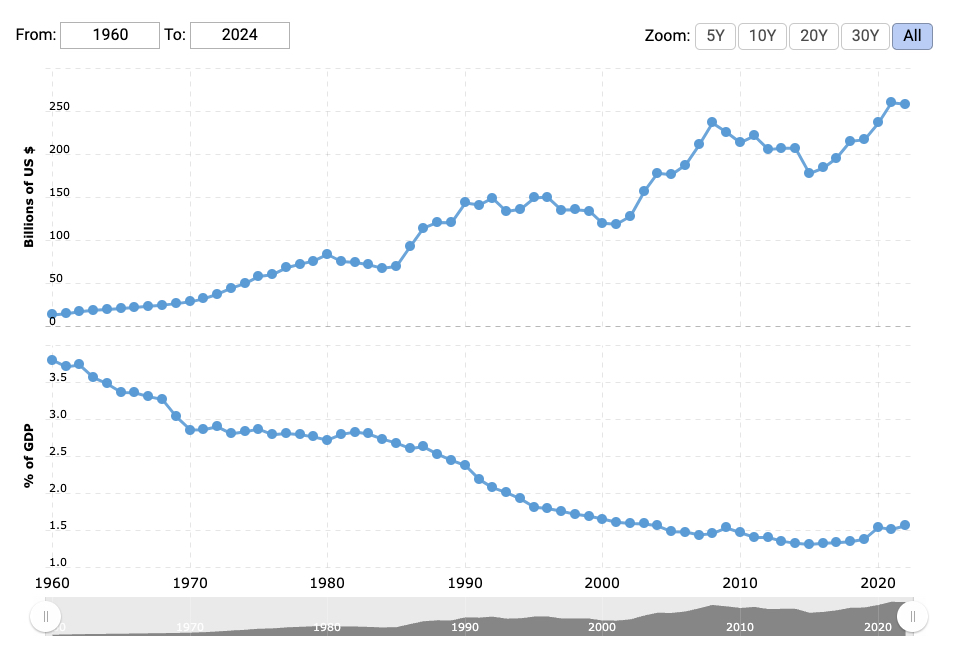

La evolución de los presupuestos de Defensa en Occidente ha sido descendente desde el periodo álgido de la Guerra Fría, al menos si hablamos en porcentajes respecto al Producto Interior Bruto. Incluso a pesar de ciertas subidas en los años 80, a raíz de proyectos como la Iniciativa de Defensa Estratégica de Ronald Reagan -que a la postre hizo «gripar» la economía soviética al tratar de competir simétricamente en términos de inversión-, como puede verse en el gráfico bajo estas líneas, la tendencia ha sido clara.

Únicamente los atentados del 11 de Septiembre de 2011 y la posterior «Guerra contra el terror» lograron dar un vuelco a esta situación, que ni siquiera la guerra de Ucrania ha logrado revertir por completo. De hecho, gracias a que el crecimiento de la economía ha sido más que aceptable en el caso estadounidense, a pesar de que año tras año se han venido batiendo récords en cuanto a presupuestos absolutos, en relación con el PIB la inversión se mantiene relativamente estable, en cifras en torno al 3-3,5 por ciento de este.

En el caso de los Estados miembros de la Unión Europea las cifras son igualmente significativas, aunque a diferencia de los Estados Unidos, aquí elemento principal capaz de provocar un cambio de tendencia ha sido la renovada percepción de la amenaza rusa que. Ya en 2014, tras la invasión de Crimea y el inicio de la guerra del Donbás se observó un cambio de tendencia, que se ha acentuado, especialmente a partir de 2022, de forma que los presupuestos han crecido tanto en términos absolutos como porcentuales.

Desgraciadamente para los europeos, el comportamiento de sus economías, muy afectadas desde la crisis hipotecaria de 2008, ha supuesto un lastre en este aspecto. Un aspecto que, unido a porcentajes de inversión del orden del 1,5 por ciento del PIB, explica que los presupuestos absolutos sean apenas un tercio de los estadounidenses a fecha de hoy. Además, está el asunto de las duplicidades, abordado en numerosos papers y también en publicaciones oficiales y que, en última instancia -aunque como veremos más adelante, no todo es negativo- provocan que, a pesar de invertir en conjunto una suma considerable en defensa, el resultado esté lejos de ser óptimo. De hecho, tanto la capacidad de generación de fuerzas de los Estados miembros, como la falta de multiplicadores con las que sacarles el mayor partido son casi legendarias y nada indica que herramientas como PESCO, diseñadas específicamente para poner solución a este problema, puedan cambiar en demasía la situación.

Lo curioso, aunque correlación no implica en ningún modo causalidad, es que este descenso en la inversión en defensa tan continuado se ha producido a la par que Occidente ha perdido sus capacidades de construcción naval. Algo que no se explica por la reducción en cuanto a producción militar, ya que aunque esta también también se ha dado, la mayor parte de los países se han esforzado por mantener un núcleo de capacidades, comprando en muchos casos por razones políticas más que puramente militares; lo que por fuerza nos lleva a otros factores.

La explicación más lógica, en este sentido, tiene que ver simple y llanamente con la confluencia de cambios económicos y tecnológicos mal entendidos: a la par que se abrían nuevos sectores económicos y las empresas y gobiernos occidentales canalizaban la inversión hacia las tecnologías de la información, el I+D o el sector servicios -incluyendo los servicios sociales-, los sectores económicos tradicionales se veían relegados, deslocalizándose muchas industrias hacia países con costes más contenidos, o dejándose completamente de lado en favor de otros que prometían más beneficios.

Además, hay que tener en cuenta que si bien durante un tiempo las construcciones navales, en muchos casos deficitarias, se siguiendo subvencionando para mantener el empleo más que la capacidad de producción, finalmente bien motu proprio, bien forzados por las autoridades comunitarias en el caso de la Unión Europea, estas prácticas terminaron por abandonarse, provocando la suma de los factores anteriores un resultado que se ve a la perfección en la siguiente gráfica.

Lo más curioso, y el tema que abordaremos a continuación de forma tentativa, es cómo una situación de partida relativamente parecida ha dado lugar a resultados totalmente diferentes -en Europa y los Estados Unidos- y cómo, más de treinta años después, lo que en principio podría parecer una situación catastrófica para el Viejo Continente, bien aprovechada, podría permitir retomar la delantera en algunos aspectos y, con ello, recuperar un dominio naval que ha perdido incluso en algunas de sus regiones adyacentes.

de definiciones y fuentes de SSB, Lloyd’s, UNCTAD y OCDE. Fuente: «The Declining Role of Western Europe in Shipping and Shipbuilding, 1900–2000«.

La última cena…

En 1993, el entonces secretario de Defensa, Les Aspin y su adjunto William J. Perry -quien más tarde ocuparía el puesto de Aspin- invitaron a los directores ejecutivos de los mayores contratistas del sector de la defensa en los Estados Unidos a una cena secreta. Un convite al que acudieron, entre otros, Norman Augustine, ex presidente y director ejecutivo de Lockheed, Norm Augustine, director de Martin Marietta y en el que recibieron lo que básicamente era un ultimátum, siendo advertidos de que los presupuestos de defensa, que ya llevaban años descendiendo, lo harían mucho más y, además, más rápidamente.

(Continúa…) Estimado lector, este artículo es exclusivo para usuarios de pago. Si desea acceder al texto completo, puede suscribirse a Revista Ejércitos aprovechando nuestra oferta para nuevos suscriptores a través del siguiente enlace.

IMPORTANTE: Las opiniones recogidas en los artículos pertenecen única y exclusivamente al autor y no son en modo alguna representativas de la posición de Ejércitos – Revista digital sobre Defensa, Armamento y Fuerzas Armadas, un medio que está abierto a todo tipo de sensibilidades y criterios, que nace para fomentar el debate sobre Defensa y que siempre está dispuesto a dar cabida a nuevos puntos de vista siempre que estén bien argumentados y cumplan con nuestros requisitos editoriales.

3 Comments