En los últimos años la supuesta retirada estadounidense de Oriente Medio ha dado pie a numerosos artículos y se ha convertido en un lugar común. El vacío dejado, en particular en el Levante mediterráneo y el Creciente Fértil, habría permitido vía libre a nuevos actores, caso de Rusia, prestos a tomar el relevo de los EE. UU. en el territorio. Lo que muchos interpretan como una defección, o peor aún, como muestra de un poder que se agota, oculta una realidad más compleja, pero en ningún caso un alejamiento o una renuncia a una región que por su posición, seguirá siendo cardinal para la política exterior norteamericana.

Los jóvenes Estados Unidos se mostraron, desde su fundación (1776) y durante décadas, remisos a utilizar su poder en el exterior o a intervenir en los asuntos internos de otros estados. Detrás de esta aversión a utilizar la fuerza más allá de sus fronteras encontramos motivos históricos (tuvieron que ganar su independencia a sangre y fuego en una larga guerra frente a Gran Bretaña) y culturales (la gran mayoría de sus habitantes huían de una u otra forma de la opresión en Europa y se mostraban partidarios de minimizar el poder estatal, también hacia el exterior).

La lógica geopolítica, sin embargo, forzó a un país todavía en estado embrionario a perseguir nuevas fronteras al norte, al este y al sur, comprando la Luisiana española en 1803, llegando a chocar con México en 1846, firmando ese mismo año el Tratado de Oregón con Gran Bretaña o adquiriendo Alaska al Imperio Ruso en 1867. Para finales del siglo XIX, los actuales Estados Unidos continentales ya eran una realidad física, consolidada al amparo de la doctrina del “Destino Manifiesto”.

A medida que la geografía y el comercio configuraron una serie de áreas de interés en las que se jugaba el futuro de los EE. UU., Washington se vio en la necesidad de asegurarlas proyectando su poder hacia América Central y el Caribe, chocando así con actores como el decadente Imperio Español y dando inicio a una política de intervención que alcanzaría su apogeo tras la Segunda Guerra Mundial, forzada por las circunstancias de la Guerra Fría. No olvidemos, sin embargo, que la primera reacción tras el cese de las hostilidades fue aislacionista, entre otras cosas reduciendo más allá de lo recomendable su capacidad militar, algo que se pagó en Corea.

A pesar del recorte en defensa inmediatamente posterior a septiembre de 1945, lo cierto es que no hubo descanso para los EE. UU. (el «telegrama largo» de Kennan data de febrero de 1946). La necesidad de contener a la Unión Soviética obligó, en ocasiones en contra los deseos de un pueblo americano siempre proclive al aislacionismo, a responder a un desafío a escala planetaria con tal de salvaguardar el orden liberal allí en donde era posible, incluyendo Oriente Medio, región cuyo control era vital, tal y como demostrarían las sucesivas crisis internacionales. Esto sumió al país en una lucha que duró décadas y que se incluso se acentuó tras la caída del Muro de Berlín y la llegada del «momento unipolar».

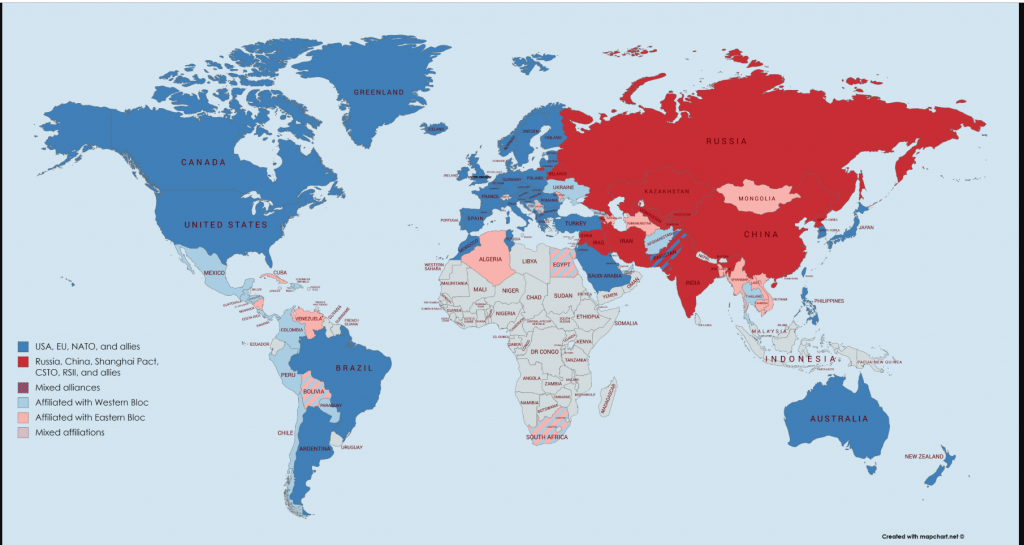

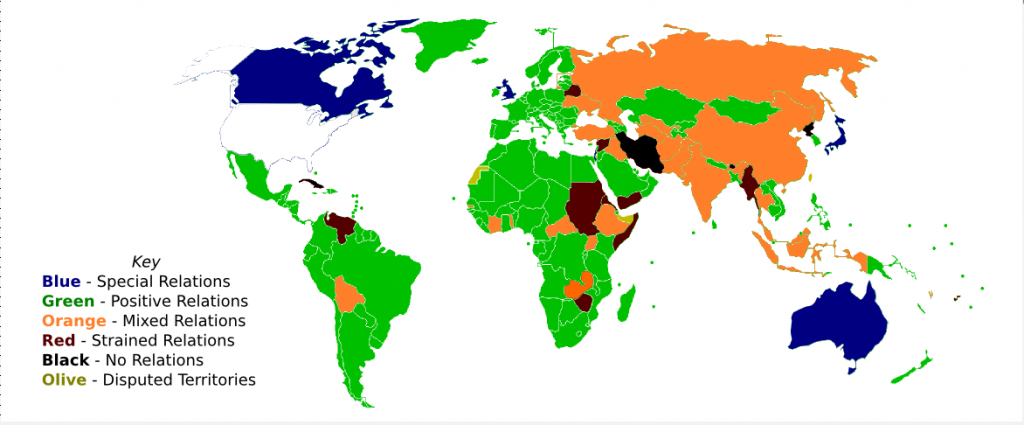

En los últimos años, debido al auge chino, a la actitud de la Rusia de Putin y al mayor peso relativo de nuevos competidores, las prioridades estadounidenses han vuelto a cambiar, adaptándose a un sistema de competición entre grandes potencias en el que el foco fundamental ha ido oscilando hacia la región Indo-Pacífica. No obstante, nada invita a pensar que el compromiso estadounidense con Oriente Medio vaya a cambiar, pues la región sigue siendo, aunque algunos de los motivos vayan evolucionando, tan importante o más que antaño. Esto mismo, por cierto, es aplicable a otras zonas como África o América Latina, en las que la presencia estadounidense parece palidecer al lado otras como la china,pero el control de Washington sobre los resortes más importante sigue siendo férreo.

Es la consecuencia lógica -aunque resulte paradójico- del aislacionismo estadounidense. Dicho de otro modo y parafraseando a Robert D. Kaplan en “Gruñidos imperiales”, quien a su vez cita a Eric S, Gruen:

“El imperialismo no es más que una variedad de aislacionismo, en la que la exigencia de una seguridad absoluta e inmaculada en la patria conduce a la conquista del mundo, proceso durante el cual el país se somete a todas las ansiedades del mundo. Por eso los imperios surgen en los márgenes de la conciencia, en parcial estado de negación. Por eso cuando una realidad imperial se manifiesta sin discusión es señal de que se acerca el punto culminante del imperio, antesala más probable de un retroceso gradual que de nuevas conquistas”.

A principios de la tercera década del S. XXI estamos exactamente en esa situación; después del momento unipolar, los EE. UU., una potencia de vocación aislacionista, se enfrenta a estados como la República Popular de China o la Federación Rusa, pero también a otros, como Irán o Corea del Norte, que pretenden cambiar un statu quo forjado por Washington durante tres cuartos de siglo. Una competición imposible de entender sin Oriente Medio.

La importancia de Oriente Medio

Oriente Medio es una región difusa y cuya delimitación ha ido mutando. En la actualidad es relativamente sencillo señalar en el mapa sus contornos, pues las fronteras de cada estado son bastante más claras que en épocas pretéritas. No obstante, en puridad ni siquiera existe acuerdo a la hora de fijar cuáles son los países que lo componen. Para lo que aquí nos interesa, y sin ánimo de resultar polémicos, podemos fijar un mínimo común múltiplo. Siguiendo las agujas del reloj, Oriente Medio sería la región comprendida entre el Mar Negro, el Cáucaso y el Mar Caspio al norte, el desierto de Lut y el Mar de Arabia al este, el Golfo de Adén y el Mar Rojo al sur y el Mar Egeo y el Levante al oeste. Otras definiciones, sin embargo, son más ambiciosas, incluyendo buena parte del norte de África y de Asia Central. Incluso el USCENTCOM (Mando Central de los Estados Unidos) se extiende más allá de Irán, tan al norte como Kazajstán.

La clave de la región -y el motivo por el que desde nuestro eurocentrismo la denominamos como Oriente Medio-, reside en su faceta de punto de paso obligado entre Asia y Europa. Es esta la razón última por la que ha sido siempre codiciada; desde los primeros intercambios en el Paleolítico al establecimiento de la Ruta de la Seda en el siglo II a. C. y del tiempo en el que Portugal y luego España controlaron Mascate (Omán) a cuando el Imperio Británico se asentó en los actuales Irak, Egipto o Emiratos Árabes Unidos o el francés en lo que ahora es Djibuti, Yemen Siria o Líbano. Sea como fuere la zona siempre ha estado en disputa. Este mismo determinismo geográfico que era válido en tiempos de Alejandro y de Mahoma se aplica a la iniciativa OBOR china que pretende conectar ambos extremos de Eurasia por tierra y mar para dar salida a sus productos y asegurar el flujo de materias primas e hidrocarburos. Es también la causa por la que los EE. UU. se han visto abocados a mantener su presencia en la zona y por la que, previsiblemente, seguirán siendo la potencia dominante en Oriente Medio durante mucho tiempo.

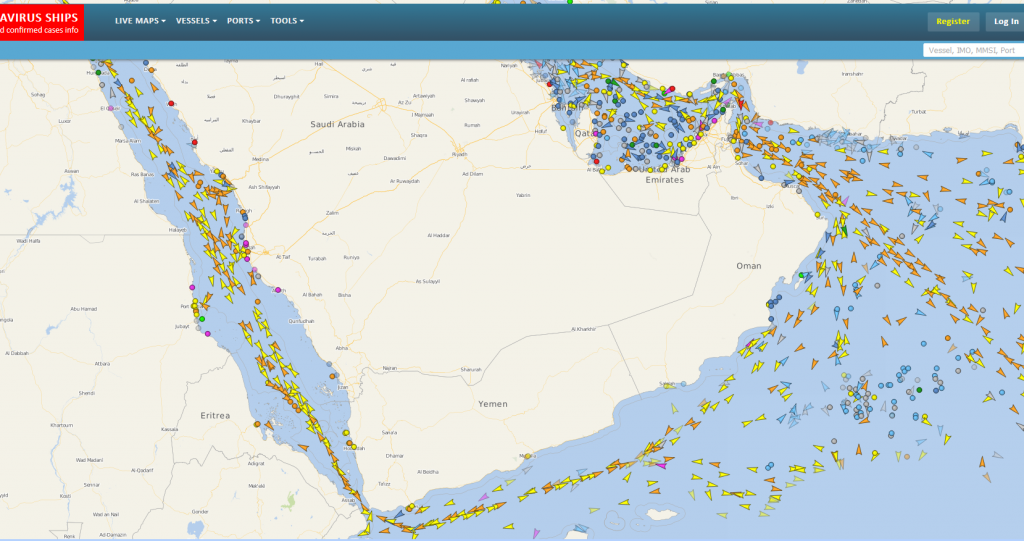

Hablando de hidrocarburos, a nadie se le escapa que en Oriente Medio se encuentran buena parte de los principales productores y algunas de las mayores reservas de petróleo y gas. No obstante su importancia, no conviene perder de vista que son activos finitos, que los EE. UU. son desde hace dos años el principal productor mundial de petróleo y que según éste vaya perdiendo importancia en favor del gas, la Península Arábiga pasará a perder poder relativo, en beneficio de Rusia o Irán. En resumen, si la geografía convierte a Oriente Medio en un nodo fundamental de forma permanente, sus recursos solo tienen este efecto de forma temporal. Así, si en tiempos pasados eran las exportaciones de perlas o incienso, unidas al tránsito de caravanas y dhows sus fuentes de ingresos, ahora lo son los hidrocarburos y de aquí a unos años lo serán el turismo, las finanzas o los servicios logísticos, pero el control de la región seguirá siendo igualmente deseable, aunque sólo fuese para controlar las SLOC (Sea Lines Of Communication o líneas de comunicación marítimas) que pasan por sus mares.

Por otra parte, hay factores inmateriales que resultan cruciales para entender su importancia histórica. Es la cuna de las religiones abrahámicas (Judaísmo, Cristianismo e Islam) y acoge algunos de los principales lugares santos de cada una de ellas. A la vez, varias de las naciones que forman la región podrían considerarse como la nación-faro de sus respectivas religiones o ramas, caso de Israel para el judaísmo o de –cuestión discutida– Egipto, Arabia Saudita o Turquía para los suníes o Irán para los chiíes, dentro del Islam. La religión es pues un factor importante para entender no solo el funcionamiento de Oriente Medio, sino su importancia a escala global, no en vano más de la mitad de la población mundial profesa, con más o menos convicción, una de dichas religiones.

Irán como pivote

Como nos explica Robert D. Kaplan en «La venganza de la geografía» (2017), Irán es el país más relevante de la región. Es así aunque la idea pueda parecer contraintuitiva y podamos pensar que este papel habría de ocuparlo Arabia Saudita por su posición central.

Lo cierto es que la antigua Persia es el único estado de Oriente Medio que se abre a la vez al Mar de Arabia y al Golfo Pérsico (controla la mayor línea costera) con sus depósitos de petróleo y gas (segundas reservas mundiales), pero también a Anatolia y al Mar Caspio. En este sentido, no solo es un importante productor, sino que controla -o al menos puede amenazar- el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz y gracias a su fuerza de misiles puede amenazar el tránsito de gas y petróleo a través de Turquía (no olvidemos que éste país aspira a convertirse en el hub fundamental para el tránsito de hidrocarburos en dirección a la UE).

En otro orden de cosas, por razones culturales e históricas, Irán cuenta con un notable ascendente sobre sus vecinos que se extiende desde el Levante (pensemos en Siria o Líbano) y el Creciente Fértil (sobre los chiítas iraquíes) hasta Asia Central. Unido a esto, y aunque los chiitas son minoritarios dentro de la Umma, aquí no se presentan las mismas dudas que entre los sunitas ya que Irán es el único país que puede liderar esta rama del Islam.

Su población, tanto por número como por preparación, su industria y su idioma son activos importantes, lo mismo que sus fuerzas armadas tanto en su rama regular, como en lo referente a la Fuerza Quds. También lo es la estabilidad del país -incluso aunque cambiara el régimen-, pues pese a la existencia de importantes minorías, el núcleo fundamental de población es persa (60%) y azerí (18%), cuentan con una administración desarrollada, un funcionariado bien formado e instituciones sólidas. De esta forma, a pesar de la búsqueda de una mayor autonomía por parte de kurdos y árabes, todo indica que difícilmente podría llegar a convertirse en un estado fallido como su vecino Irak o buena parte de Siria.

Capítulo aparte merece su programa nuclear, uno de los problemas fundamentales de la política regional ya que podría obligar a estados como Arabia Saudita o la misma Turquía (aunque esta tiene otras motivaciones) a desarrollar su propio arsenal para contrapesar a Irán. Dado que la proliferación en sí misma es indeseable y que un Irán nuclear provocaría el desacople entre los EE. UU. y sus socios regionales, es una razón de peso para continuar en Oriente Medio y plantea uno de los principales dilemas de seguridad que ocupan a los expertos de Washington.

La llegada de los EE. UU. a Oriente Medio

Los primeros pasos de los EE. UU. en Oriente Medio respondieron a la lógica de la Guerra Fría y se dieron casi por casualidad. Salvo por hechos puntuales como la Guerra de Trípoli o la Guerra Argelina, en el S. XIX, el país apenas había demostrado interés por el Mediterráneo y mucho menos el Levante. Las zonas que ahora quedan bajo la responsabilidad del CENTCOM, más allá de establecer algunas misiones diplomáticas y de acuerdos como el de la Línea Roja de 1928, estaban muy lejos todavía de sus ambiciones. Tampoco había ninguna necesidad de implicarse en los problemas de otros, siendo la mayor parte de la región parte de los protectorados francés o británico.

No sería hasta las décadas de los 50 y 60 que comenzaría a actuar de forma cada vez más decidida en Oriente Medio y siempre como respuesta a estos tres fenómenos, fuertemente relacionados entre sí:

- Descolonización: el proceso había comenzado en el periodo de entreguerras con Egipto (1922), Irak (1930) o Arabia Saudita (1932) y continuó tras la Segunda Guerra Mundial con Jordania, Líbano y Siria (1946). Aunque ya se podía atisbar el nuevo equilibrio con la guerra árabe-israelí de 1948, se puede considerar que la situación alcanzó un punto de no retorno con la Guerra del Sinaí, en la que se demostró la incapacidad de las potencias europeas para intervenir en sus antiguos protectorados.

- Extensión del nacionalismo árabe y del panarabismo: especialmente con Nasser, que fue quien más empeño puso en hacer del movimiento panarabista y del socialismo árabe una alternativa musulmana a los dos bloques principales.

- Creciente influencia soviética en la región: en forma tanto de apoyo diplomático, técnico o financiero como de suministrador de armamento y mediante el envío de asesores militares. Téngase en cuenta que la URSS se había negado a devolver partes del norte de Irán tomadas en 1941 durante la Operación Countenance, dando lugar a la República Popular de Azerbaiyán y debilitando así al principal apoyo de Occidente en la región. También que la URSS suministró durante décadas recursos ingentes a Egipto, Jordania o Siria, política que se reforzó después de la Guerra de los Seis Días y que siguió en marcha hasta los últimos días de la Guerra Fría.

Los EE. UU. tomaron el relevo de Francia y Reino Unido y comenzaron su aventura regional sin necesidad de tropas. En un primer momento, a través de la recién nacida Organización de las Naciones Unidas, tomando parte en la elaboración y aprobación de resoluciones referidas al conflicto Árabe-Israelí (181 y 194). Posteriormente, ya en 1956, presionando sobre israelíes, británicos y franceses durante la Guerra del Sinaí y demostrando de paso a las antiguas metrópolis que sus días de intervenir sobre los asuntos internos de sus ex-colonias estaban llegando a su fin.

Menos de dos años después, Eisenhower envió 14.000 militares durante la crisis del Líbano de 1958 (Operación Blue Bat) para frustrar los planes de Nasser. El rais patrocinaba al primer ministro libanés, el suní Rashid Karami, en contra de los intereses estadounidenses que pasaban por sostener al gobierno prooccidental. A pesar del significativo despliegue, fue una intervención puntual y muy breve en el tiempo.

La situación comenzaría a mutar a raíz de la Guerra del Yom Kippur y la Crisis del Petróleo que marcó los años 70 y enriqueció a las petromonarquías árabes. Incluso así, no cambiaría de forma radical hasta 1979, con la revolución que aupó a Jomeini al poder y privó a los EE. UU. del que hasta entonces era su principal aliado regional.

Persia, que había sido el socio más firme de Occidente bajo la batuta del Sha (quien por cierto inició el programa nuclear original), pasó de la noche a la mañana a ser completamente hostil tanto a Washington como a Tel Aviv. Y es que más allá de acciones más o menos espectaculares, caso de la crisis de los rehenes (1979-1981) que ha motivado películas como Argo, el cambio geopolítico tras la caída del Mohammad Reza Pahleví fue profundo y sus efectos llegan hasta nuestros días: planteó dilemas de seguridad nuevos y, como consecuencia, provocó el apoyo de los EE. UU. al Iraq de Saddam, el estrechamiento de los lazos con Arabia Saudí, EAU o Catar y un compromiso más firme si cabe con la seguridad de Israel.

Con todo, los EE. UU. seguían siendo renuentes a actuar de forma drástica, pese a las operaciones llevadas a cabo para garantizar la libertad de navegación, caso de Earnets Will, destinada a proteger a los petroleros. Su interés era y es contrapesar a cualquier aspirante a hegemón, no redibujar el mapa regional.

El cambio definitivo de la política estadounidense en Oriente Medio llegó a partir de 1991. El vacío de poder dejado por la Unión Soviética, que había patrocinado durante décadas a diversos estados y grupos en la zona, así como la invasión de Kuwait por parte de las tropas iraquíes y la posterior operación Tormenta del Desierto terminaron de anclar a los EE. UU. a esta región. Una tendencia que se intensificaría durante el siguiente cuarto de siglo hasta niveles que seguramente nadie deseaba o podría prever.

La única hiperpotencia

Después de 1991 los Estados Unidos habían quedado como la única hiperpotencia, en palabras de Hubert Védrine. Esto quedaría demostrado al liderar la coalición (y disponer la mayor parte de los recursos) que expulsó a Irak de Kuwait, pero también en crisis como la del Estrecho de Taiwán de 1996, en los planes de ayuda a Rusia, como el Nunn-Lugar y por supuesto, al intervenir en los Balcanes mientras la recién nacida Unión Europea era incapaz de poner orden en su propio patio trasero.

En lo concerniente a Oriente Medio, este nuevo papel se tradujo en la asunción de obligaciones relativas a la finalización del conflicto palestino mientras financiaba a Israel, el sostenimiento de regímenes como el de Mubarak o la contención de Irak e Irán, cada uno de los cuales presentaba una amenaza diferente. Con avances como los Acuerdos de Oslo de 1993 y pese al fracaso de Camp David (2000) y Taba (2001), parecía factible alcanzar una solución a la principal herida regional mientras se mantenía el asedio sobre Teherán.

La situación de relativa calma saltó por los aires el 11 de Septiembre de 2001. La aparición de un actor como Al-Qaeda, el odio que el papel hegemónico de los EE. UU. despertaba o la dictadura de la demografía, con sociedades jóvenes, depauperadas y en la que las nuevas generaciones no tenían una salida clara, entre otras cuestiones, eclosionaron a la vez que el World Trade Center y el Pentágono saltaban por los aires. Naturalmente eran problemas que venían de tiempo atrás, pero su incorporación a la agenda política de la forma en que se hizo, solo fue posible tras los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono. Estos, además, llegaban cuando la nueva administración estadounidense, encabezada por George W. Bush, llevaba apenas ocho meses de trabajo y solo tras una victoria ajustadisima que, en última instancia, se decidió en los juzgados de Florida. Un gabinete, por cierto, compuesto por una mezcolanza sin par de realistas y neoconservadores (estos últimos con un marcado componente idealista).

Algunos de los principales protagonistas como Donald Rumsfeld (que había tenido en tiempos de Ford sus más y sus menos con un realista como Kissinger), Secretario de Defensa entre 2001 y 2006, o Dick Cheney, quien había ocupado ese mismo cargo en tiempos de Bush padre y ahora era vicepresidente, tenían una larga historia en común y compartían puntos de vista sobre cuál debería ser el papel de los EE. UU. en el mundo. Otro tanto ocurría con el Subsecretario de Defensa, Paul Wolfowitz. Sin necesidad de recurrir a teorías conspiratorias de escaso recorrido, basta con sacar el mínimo común múltiplo de la visión de todos ellos (en otros aspectos personas brillantes, como demuestran sus currículums) para entender que ésta era tan propensa al aventurismo militar -cuando apenas existían riesgos- como naíf a la hora de esbozar sus objetivos estratégicos o de pergeñar una salida a los conflictos, una vez iniciados.

Es así como se dio banderazo de salida a la intervención en Afganistán, que nunca debió escalar hasta movilizar a decenas de miles de uniformados. Una operación sin objetivos claros -más allá de los declarados, como capturar a Osama Bin Laden o derrocar a los talibanes- y que se convertiría en la guerra más larga librada por los EE. UU. en toda su historia. Lo mismo puede aplicarse al caso iraquí, acción que puso de manifiesto la superioridad tecnológica estadounidense pero que, enfrentada a la insurgencia generalizada a partir de 2004, se convirtió en un conflicto que demandaba muchos más recursos de los esperados y que requería de unas capacidades en cuanto a nation-building que nadie había previsto.

(Continúa…) Estimado lector, este artículo es exclusivo para usuarios de pago. Si desea acceder al texto completo, puede suscribirse a Revista Ejércitos aprovechando nuestra oferta para nuevos suscriptores a través del siguiente enlace.

IMPORTANTE: Las opiniones recogidas en los artículos pertenecen única y exclusivamente al autor y no son en modo alguna representativas de la posición de Ejércitos – Revista digital sobre Defensa, Armamento y Fuerzas Armadas, un medio que está abierto a todo tipo de sensibilidades y criterios, que nace para fomentar el debate sobre Defensa y que siempre está dispuesto a dar cabida a nuevos puntos de vista siempre que estén bien argumentados y cumplan con nuestros requisitos editoriales.

Be the first to comment